Analyse linéaire Le Menteur, Acte I, scène 1

Publié le 23/06/2025

Extrait du document

«

Corneille le Menteur, Acte 1, scène première

INTRODUCTION

Pierre Corneille, dramaturge du XVIIᵉ siècle, est une figure majeure du

théâtre classique français.

Contemporain de Molière et de Racine, il est

surtout connu pour ses tragédies, comme Le Cid , mais il s'est aussi

illustré dans la comédie.

Le Menteur , écrit en 1643, est une comédie en

cinq actes en vers, inspirée de La Verdad sospechosa de l'Espagnol

Juan Ruiz de Alarcón.

Loin des comédies burlesques de son époque,

cette pièce met en scène un personnage principal, Dorante, dont le

penchant pour le mensonge entraîne une série de quiproquos et de

situations cocasses.

La scène d'exposition, c'est-à-dire l'Acte I, Scène 1, s'ouvre sur un

dialogue entre Cliton, le valet, et Dorante, le maître.

Dès cette première

scène, Corneille pose les bases de la pièce : Cliton exprime son

aversion pour le mensonge, tandis que Dorante, au contraire,

revendique son habileté à inventer des histoires pour briller en société.

Cette entrée en matière annonce déjà l'intrigue et le comique de la

pièce, en mettant en avant le contraste entre les deux personnages et

en révélant le caractère rusé et audacieux de Dorante.

Nous étudierons comment à travers deux tirades vivantes l’auteur fait un

état de lieux de la réputation de Paris dans les années 1640.

1.

Lignes 1 à 14 Tirade de Dorante qui expose l’arrivée d’un

jeun provincial à Paris

2.

Lignes 15 à 29 Tirade de Cliton par son volume est celle

d’un initiateur

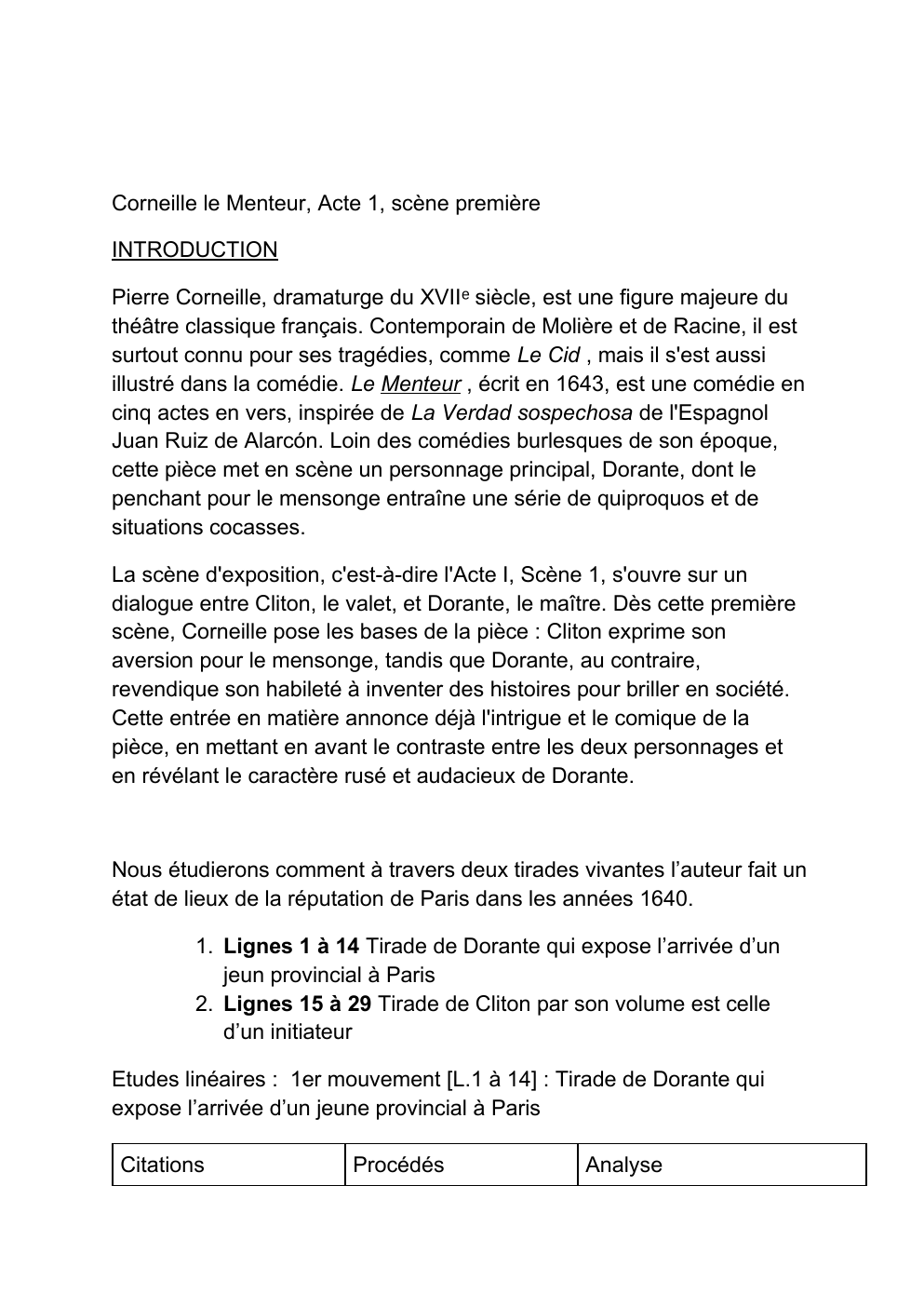

Etudes linéaires : 1er mouvement [L.1 à 14] : Tirade de Dorante qui

expose l’arrivée d’un jeune provincial à Paris

Citations

Procédés

Analyse

L1 “_______”

2 antiphrases

> ironie : voc vs acte

mythomane

=> 1ere contradiction

(> connotation spirituelle

contre 8e commandement)

(parjure)

(C.

+ religieux car jésuites)

L2 “vivre”

usage intransitif

=> formule ciselée

comparaison

> phrase sommaire, résume

qlq années de vie

d’une jeunesse privilégiée

(// C.)

L4 “Mais” “loin”

adversatif : seuil

quantitatif devient

qualitatif

>distance géo

=> symbolique

L5 “___________”

associé à “méthode”

théorie des climats de

Montesquieu

Sud nonchalant vs Nord

discipliné

=>justifie changement

=> sent l’Université

L8 “rougir”

typologie linguistique

pragmatique (de la

phrase) associé à la

connotation juvénile

terme “rougir”

mélange intellectuel et

affectueux

⇒ juvénile et

péremptoire

L9 “Provinciaux”;

pronom indef “on”

diérèse

=> distance ironique

reprise anaphorique et ⇒ s’impose comme

présent gnomique

moraliste + cacher

inexpérience de la vie

L11 “Mais”....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Séquence 3 : Le Malade imaginaire de Molière. Analyse linéaire n°12 scène 10 acte III

- Analyse linéaire Cyrano de Bergerac - La scène du balcon

- Analyse linéaire : le dernier feu Les vrilles de la vigne

- Argument lecture linéaire sur la princesse de clèves - scène d'aveu et caractère exceptionnel des personnages

- Analyse linéaire la princesse de Clèves - Analyse linéaire L’apparition à la cour