PARTIE I GAMETOGENESE GENERALITE SUR LA GAMETOGENESE

Publié le 01/10/2025

Extrait du document

«

PARTIE I GAMETOGENESE

GENERALITE SUR LA GAMETOGENESE

On parlera de gamètes mâles (spermatozoïdes) ou femelles (ovule) en fonction de

l’équipement en chromosomes sexuels dont ceux-ci sont pourvus.

Ces cellules sont hautement

spécialisées, elles ont la faculté de s’unir lors de la fécondation pour donner une cellule-œuf

ou zygote (diploïde).

La gamétogenèse se déroule au niveau des gonades (ovaires et testicules), donc on parle de

l’ovogenèse chez la femme et la spermatogenèse chez l’homme.

Cette gamétogenèse fait

intervenir deux populations cellulaires d’origine embryonnaire :

-

Gonocytes (ovogonies ; spermatogonies)

-

Cellules somatiques indispensables au bon déroulement de la gamétogenèse (cellules

de Sertoli ; cellules folliculaires)

dérivent du germen.

dérivent du soma.

La gamétogenèse passe par 3 étapes : multiplication, méiose et maturation

I.

SPERMATOGENESE

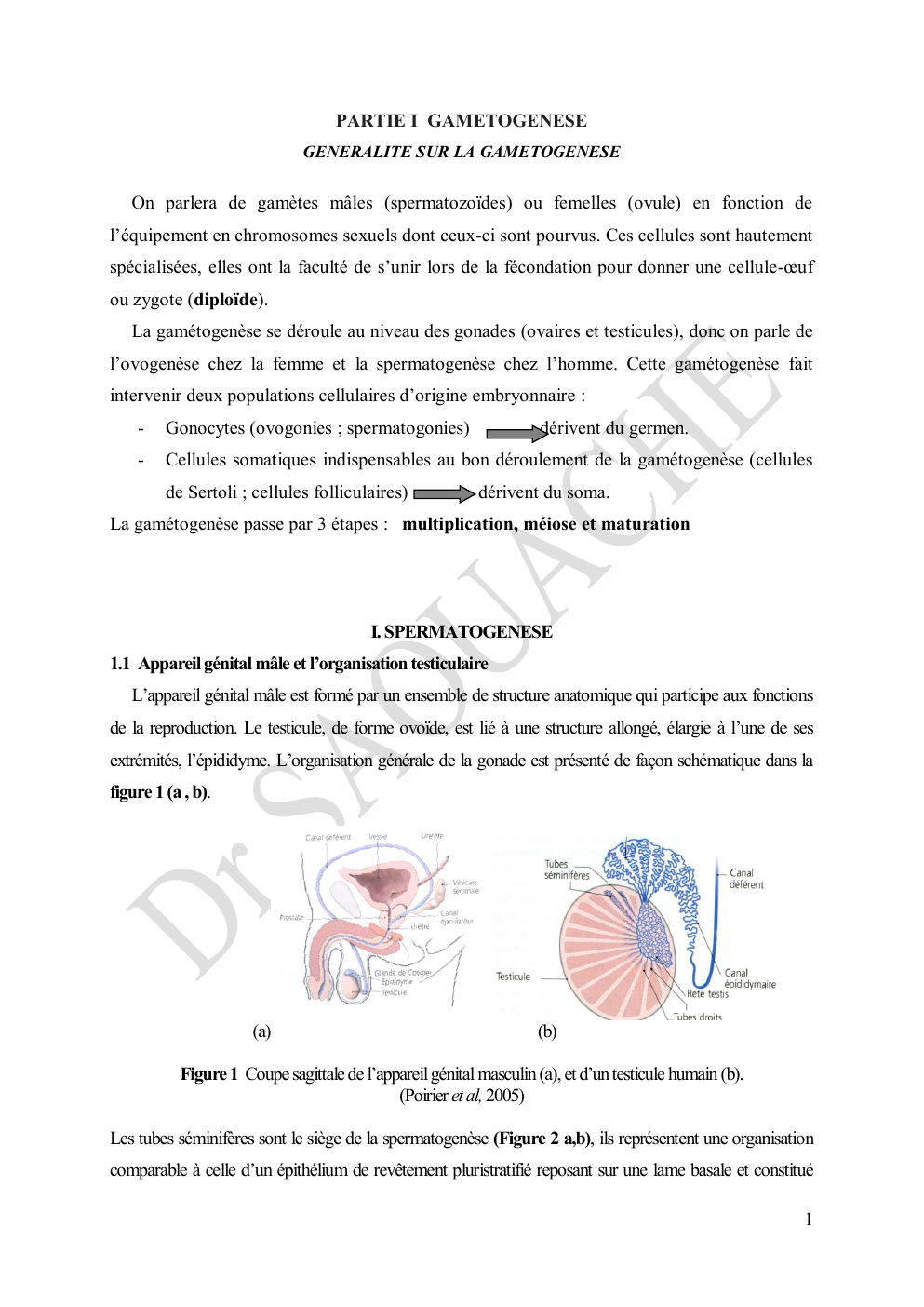

1.1 Appareil génital mâle et l’organisation testiculaire

L’appareil génital mâle est formé par un ensemble de structure anatomique qui participe aux fonctions

de la reproduction.

Le testicule, de forme ovoïde, est lié à une structure allongé, élargie à l’une de ses

extrémités, l’épididyme.

L’organisation générale de la gonade est présenté de façon schématique dans la

figure 1 (a , b).

(a)

(b)

Figure 1 Coupe sagittale de l’appareil génital masculin (a), et d’un testicule humain (b).

(Poirier et al, 2005)

Les tubes séminifères sont le siège de la spermatogenèse (Figure 2 a,b), ils représentent une organisation

comparable à celle d’un épithélium de revêtement pluristratifié reposant sur une lame basale et constitué

1

d’un ensemble de cellules somatiques (cellules de Sertoli) et de cellules germinales, qui évoluent pendant la

spermatogenèse en direction de la lumière du tube (centre, centripète).

Cellules de Leydig

Tubes

séminifères

Figure 2 (a) Coupe transversale de tubes séminifères (Poirier et al, 2005)

Figure 2 (b) Schéma simplifié de la paroi d’un tube séminifère (Poirier et al, 2005)

Les tubes séminifères sont entourés par un tissu conjonctif lâche, qui comporte des vaisseaux

sanguins et des cellules en amas à fonction endocrine, les cellules de Leydig productrice de la

testostérone.

Les spermatogonies et des cellules de Sertoli sont en contact avec la base.

Ces cellules somatiques

« cellules de Sertoli » forment des cavités dans lesquelles sont nichées les cellules germinales à différentes

étapes de leur évolution, elles jouent un rôle dans la nutrition, maturation des cellules germinales, de plus

elles phagocytent les corps résiduels éliminés par les spermatozoïdes pendant la différenciation.

Elles élaborent des protéines , c’est l’exemple de l’A.B.P ou « Androgen Binding Protein » qui assure le

transport de la testosterone.

2

1.2 Les étapes de la genèse des spermatozoides (spermatogenèse)

Durant la vie fœtale, il se produit en permanence des divisions qui augmentent à partir de la

puberté et qui se poursuivent durant toute la vie de l’individu.

Différent types de spermatogonies peuvent être observés grâce aux caractéristiques de leur

coloration nucléaire (spermatogonies type A) « Ad type dense ; Ap type pâle »).

Ces cellules

correspondent soit à des cellules remplaçant la cellule souche ou bien s’engageant dans le

processus de la spermatogenèse.

A partir de la puberté, les spermatogonies de type B subissent une phase d’accroissement en

cessant de se diviser et se transformant en spaermatocyte I.

Ce dernier s’engage dans la

méiose pour passer de l’état diploïde à l’état haploïde.

Le diagramme suivant résume les différentes

étapes de la spermatogenèse (Figure 3).

Les étapes de la méiose

Figure 3 Diagramme de la spermatogenèse

La maturation des gamètes mâles a lieu après la méiose et se déroule en 2 étapes : gonadique

et épididymaire.

3

1 .

3 Etape gonadique (Spermiogenèse)

Cette phase se déroule dans les tubes séminifères, elle est caractérisée par la métamorphose

des spermatides en spermatozoîdes.

Ce phénomène se résume en 4 points :

- formation de l'acrosome à partir des vésicules Golgiennes.

- individualisation de la pièce intermédiaire.

- assemblage en spirale des mitochondries.

- mise en place du flagelle.

Ainsi, le résultat de la différenciation du spermatide est un spermatozoide.

Le gamète

mâle est une cellule mobile, présente quatre parties : la tête, la pièce intermédiaire, la

pièce principale et la pièce terminale.

Ces trois derniers éléments forment le flagelle.

L’ultrastructure du gamète mâle révèle une structure très complexe, correspondant à une

cellule très différenciée avec un élément en commun pour les trios pièces, qui est le

complexe filamentaire axial ( Figure 4).

Figure 4 Ultrastructure d’un spermatozoide humain (Larsen, 2003)

4

Le temps nécessaire à former des spermatozoides à partir d’une spermatogonie A, est

d’environ 74 jours.

1 .

4 Etape épididymaire

Une maturation fonctionnelle des spermatozoïdes est assurée lors de leur passage dans

l’épididyme.

Cette étape est caractérisée par :

- l'acquisition de la mobilité

- la répression du pouvoir fécondant

- la mise en place des molécules de reconnaissance de la zone pellucide

1 .

4 .

1 Acquisition de la mobilité

Les spermatozoïdes sont immobiles au niveau des tubes séminifères.

Au cours de leur passage

par l'épididyme, vésicule séminale et prostate, ils acquièrent leur mobilité grâce à la sécrétion

de ces glandes.

1 .

4 .

2 Répression du pouvoir fécondant

Au cours de leur transite au niveau de l'épididyme, des molécules glycoprotéiques se fixent sur la

membrane plasmique des spermatozoïdes, elles répriment le pouvoir fécondant des gamètes.

La fixation de ces molécules entraîne une stabilisation de la membrane plasmique du

spermatozoïde et le blocage de toute réaction acrosomique prématuré, c’est à dire inhibition de

l'activité des enzymes.

1 .

4 .

3 Mise en place des molécules de reconnaissance de la zone pellucide

A la fin de la spermatogenèse la membrane du spermatozoïde présente des molécules intervenant

dans la fixation du gamète mâle à la zone pellucide.

Ces molécules deviennent fonctionnelles

seulement après la traversée de l'épididyme.

La maturation des spermatozoïdes s'achève dans les voix génitale femelle grâce :

-

Capacitation.

-

Réaction acrosomique.

5

II- OVOGENESE

L’ovogenèse correspond à un ensemble de phénomènes qui conduit à la formation de

cellules aptes à être fécondées, les « ovules ».

Elle se déroule dans les ovaires « gonades

femelles » et s’achève lors de la fécondation.

2.1 Appareil génital femelle

L’appareil génital femelle est constitué par deux gonades (ovaires) et par le tractus génital : trompe de

Fallope ou oviducte, utérus, vagin (Figure 5).

Figure 5 Appareil génital femelle en coupe frontale

(Cochard, 2015)

Les ovaires sont le lieu de l’ovogenèse (croissance et maturation des gamètes) ainsi que la

sécrétion des stéroïdes (oeustrogène et progestérone).

Ces gonades ont une forme ovoîde, leur coupe longitudinale révèle la présence de deux

zones :

une zone centrale (médullaire) : passage des nerfs et vaisseaux sanguins.

une zone périphérique (corticale) : présence de cellules germinales et cellules

somatiques « follicules » où se déroule l’ovogenèse (Figure 6).

6

Zone corticale

Zone médullaire

Follicules à

différents stade

de développement

Figure 6 Coupe longitudinale d’un ovaire

2.2 Formation du stock d'ovocyte

2.2.1 Avant la naissance

Entre la 3ème semaine et la fin du 5ème mois de la vie intra-utérine, un stock de 7 millions d'ovogonies se forme

grâce à une succession de mitoses Equationnelles (phase de multiplication).

A partir du 5ème mois, les ovogonies cessent la multiplication, seulement 2,5 million, poursuivent leur

évolution et passent au stade d'accroissement (augmentation de la taille des cellules) : ce sont des ovocytes I

bloqué en prophase I.

2.2.2 A la naissance.

Au cours de cette période, il se produit une destruction massive de follicules, qu’on appelle atrésie folliculaire.

A la suite de ce phénomène, il ne reste que 500,000 ovocytes I.

Le phénomène de dégénérescence des ovocytes continue et au moment de la puberté il ne subsiste que

50.000 follicules (donc ovocytes I).

Remarque : Durant la vie féconde d’une femme, seulement 400 à 500 ovocyte I contenus dans l’ovaire

constitueront des « ovules », le reste du stock de cellules germinales sera détruit suite à une nouvelle

dégénérescence massive des follicules.

2.3 Cycle Folliculaire

Durant la vie fœtale, les cellules somatiques du stroma de l’ovaire s’associent aux ovocytes I et forment à

la périphérie de ces derniers une couche de cellules folliculaires aplaties, ainsi ces premières associations

cellulaire constituent les follicules primordiaux (Figure 7 ).

7

Figure 7 Follicule primordial

A partir de la naissance, les follicules qui restent après le phénomène de l’atrésie (qui s’est produit

durant la vie fœtale), s’engagent par lot dans les étapes de la folliculogenèse..

Ainsi des follicules primaires se forment, grâce à une multiplication des cellules folliculaires qui

s’agencent en une couche de cellules cubiques.

L’ovocyte I toujours bloqué en prophase 1, est entouré d'une

couche hyaline (la zone pellucide) et une couche de cellules cubiques.

L'ensemble est entouré d'une

membrane « membrane de Slavjanski ».( Figure 8A)

A fur et à mesure que les cellules folliculaires prolifèrent, leur disposition autour de la zone pellucide

constituent la granulosa.

En même temps, le stroma de l’ovaire s’organise autour du follicule et forme une

thèque contenant des vaisseaux sanguins et des cellules à sécrétion endocrine.

Ces follicules pluristratifiés correspondent à des follicules secondaires, dont certains subiront une atrésie

durant l’enfance et le reste des follicules continuera à évoluer par lots à partir de....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- explication linéaire Wajdi Mouawad, Incendies , Première partie, « Incendie de Nawal », 2009, Léméac

- La Princesse de Clèves, explications linéaires Explication linéaire I : de « Madame de Chartres, qui avait eu tant d’application […] » à « […] quand on était jeune. » (Première partie)

- David HUME - Traité de la nature humaine - livre I, quatrième partie, section VI

- Résumé partie 6 germinal

- Levinas: Autrui fait-il partie de notre existence ?