Philo: l'Homme est-il capable de pur désintéret ?

Publié le 29/04/2025

Extrait du document

«

Thème 2 : que dois-je faire ?

Chapitre 3 : l’Homme est-il capable de pur désintérêt ?

Devoir & Morale

Analyse du sujet :

-

Un interet économique et financier : bénéfice / surplus que l’on

reçoit par une action faite

- Désinteret : sans attentes de recevoir qqchose en retour, gratuité

- Pur : sans mélange

Ce que l’on questionne ici, c’est l’Homme est-il capable d’action

totalement pure ?

Ce sujet questionne la contradiction ds la double condition de l’Homme

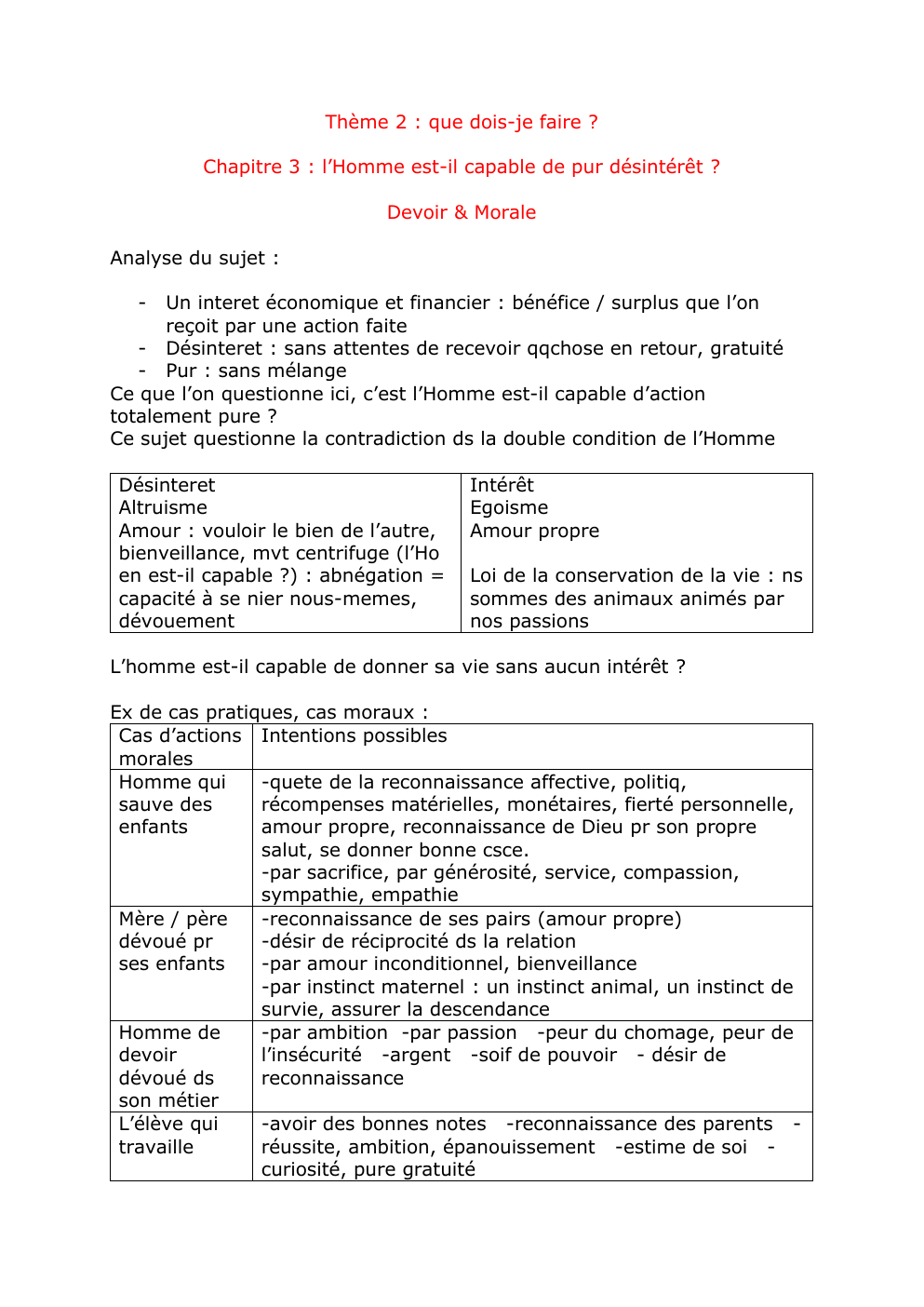

Désinteret

Altruisme

Amour : vouloir le bien de l’autre,

bienveillance, mvt centrifuge (l’Ho

en est-il capable ?) : abnégation =

capacité à se nier nous-memes,

dévouement

Intérêt

Egoisme

Amour propre

Loi de la conservation de la vie : ns

sommes des animaux animés par

nos passions

L’homme est-il capable de donner sa vie sans aucun intérêt ?

Ex de cas pratiques, cas moraux :

Cas d’actions Intentions possibles

morales

Homme qui

-quete de la reconnaissance affective, politiq,

sauve des

récompenses matérielles, monétaires, fierté personnelle,

enfants

amour propre, reconnaissance de Dieu pr son propre

salut, se donner bonne csce.

-par sacrifice, par générosité, service, compassion,

sympathie, empathie

Mère / père

-reconnaissance de ses pairs (amour propre)

dévoué pr

-désir de réciprocité ds la relation

ses enfants

-par amour inconditionnel, bienveillance

-par instinct maternel : un instinct animal, un instinct de

survie, assurer la descendance

Homme de

-par ambition -par passion -peur du chomage, peur de

devoir

l’insécurité -argent -soif de pouvoir - désir de

dévoué ds

reconnaissance

son métier

L’élève qui

-avoir des bonnes notes -reconnaissance des parents travaille

réussite, ambition, épanouissement -estime de soi curiosité, pure gratuité

Croyant qui

voue un

culte

quotidienne

ment

L’ho qui se

présente aux

élections

-recherche de son propre bonheur, béatitude reconnaissance divine -équilibre psychique appartenance à un grp -dévouement, volonté d’apporter

du bien au monde -amour = création d’une relation

gratuite -obtenir une forme d’aide, de soutien divin sens du devoir, de la droiture morale

-soif de pv, de domination -amour propre : se prouver

qqchose -soif de reconnaissance, gloire et forme

d’immortalité -générosité, dévouement pr son pays volonté de changer les choses à grde échelle -imposer

ses idées, ses désirs (subjectif) -améliorer le monde

(objectif) -se forger une exp personnelle

Une action peut tjrs avoir plsrs intentions et c’est tt le pb de la philo

morale

Quelles sont nos intentions ?

Action : visible, concrète

Intention : pk, motivation, secrète, invisible, de l’ordre du for intérieur

Le sujet questionne bien notre action par pur devoir moral ou pas

Est-ce que la morale est assez efficace pr assurer ça ou on agit tjrs par

pulsion naturelle etc ?

Est-ce que ceux qui agissent par pur devoir moral, cad les héros moraux,

sans aucun interet st vrms humains ?

Ex d’actions purement désintéressées :

-

-

Exemple contemporain : Frant Jagerstatter (a réellement existé, son

histoire est révélée par Terrence Malick dans Une vie cachée)

Agriculteur, vit une vie cachée jusqu’au jour ou des militaires

arrivent chez lui et lui demandent de cotiser pr la guerre : il déclare

ne jamais donner une seule piécette d’argent à un régime qu’il ne

cautionne pas.

Il refuse tt acte qui irait contre sa droiture morale et

par simple cohérence avec ses valeurs, il va s’opposer au régime

nazi.

Ce n’est pas un résistant mais simplement, juste par ses actes

droits, il va devenir un ennemi du régime et se fait condamner.

Le

juge lui laisse même une chance d’enlever cette condamnation en

disant « je n’ai rien contre le régime » mais il refuse.

Le juge

considère son acte comme inutile, contraire à son interet.

Mais F ira

jusqu’au bout par sens moral.

Antigone

Frères : Polynice et Étéocle se sont battus à mort ds la cité de

Thèbes.

L’un est enterré, l’autre non car Créon déclare Polynice comme

ennemi de la cité : C interdit la sépulture sous peine de mort (alors

que pr les grecs très important)

Antigone va choisir d’écouter son devoir moral, d’enterrer son frère.

Créon la traite de folle, elle n’a aucun interet ds cet acte, il serait

inutile.

A est cste qu’elle risque de tt perdre mais elle le fait par

devoir moral.

Or ses actes st-ils inhumains ou surhumains ??

Inhumain : va à l’encontre de la conservation de la vie

Surhumain : dépasse la condition humaine, une action aussi pure

dépasse la cond humaine

Devoir juridique : obligation qui donne le droit à autrui d’en exiger

l’accomplissement sous peine de sanction légale

Ex : responsabilité des parents sur leurs enfants

Devoir moral : impératif qui se signale ds sa csce.

Obligation qui ne donne

à autrui aucun droit de me poursuivre en justice

Ex : tenir ses promesses, ne pas mentir, politesse

Devoir religieux : prescriptions dictées par la religion

Ex : les 10 commandements, l’aumone

Justice au sens juridique : conformité aux lois, droits

De manière plus générale, pv juridique d’agir pr faire reconnaitre et

respecter les lois

Symboles droit : balance, yeux bandés, glève

Socialement, justice sociale : rendre à chacun ce qui est le sien selon ses

mérites, ses besoins : l’équité

Conscience morale : capacité de se juger soi-même, capacité réflexive de

l’esprit humain de juger ses propres actes selon des valeurs de juste et

injuste (bien et mal), capacité de se dédoubler soi-même

Problématisation du sujet :

NON car…

L’homme est mu par des intérets + amour propre + l’homme obéit à la loi

de conservation de la vie.

Sinon l’homme irait contre ses mvts contre sa

nature humaine

MAIS

L’amour ne serait ds ce cas que de l’amour propre déguisé, la générosité

ne serait que de l’égoisme déguisé

A satisfaire nos intérets, on va contre les intérets d’autrui

L’homme ne serait qu’un animal comme les autres

Ts nos mvts ne st pas simplement égocentrés

OUI car…

L’homme a un sens du devoir, car doté de csce morale

Doté d’une capacité à donner sans rien att en retour, agir au nom de

valeurs transcendantes

Capacité morale de l’ho à s’élever au-dessus de l’amoralité de la nature et

mm d’aller contre ses instincts

C’est mm nécessaire

MAIS

Cela ne va-t-il pas à l’encontre de la vie (inhumain) ?

N’est-ce pas un idéal inaccessible (surhumain) ?

PB : L’Homme peut-il agir par pur devoir alors qu’il est un etre sensible

qui possède des intérets particuliers et un amour propre ?

I)

Le dévoilement des origines de la morale et de la justice :

l’intérêt et l’amour propre

A) Les origines génétiques de la morale et de la justice : l’histoire

naturelle dévoile leur fonction de régulation des intérets

David HUME

Philosophe moderne écossais du siècle des Lumières

Il va revenir à l’origine historique de la morale et de la justice

Il s’oppose à la philosophie antique : (Platon, Aristote, Epictete + MarcAurèle)

Découverte de l’héliocentrisme Copernic en 1543 : grde révolution ds les

mentalités

AVANT :

Terre au milieu du monde, le monde est un cosmos bien ordonné :

harmonie et ordre, un sens, rationnel, principe divin organisateur

La justice : chacun doit etre à la place qui lui revient : notion du bien/mal

d’origine divine

APRES :

On se rend compte que la Terre n’est pas au centre, le monde n’a pas de

sens par lui-même.

Un chaos désorganisé, illimité.

La morale n’est pas d’origine divine, perte de repères ; les valeurs perdent

leur transcendance et leur absolu

Le bien et le mal : institué par l’homme conventionnel

Philosophes modernes :

- Pascal

- Descartes

- Spinoza

- Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu, HUME

- Kant (rep à Hume)

Comment on vient à créer des normes de juste et injuste ? la grde

question de Hume

« La justice nait de conventions humaines ».

la cause de ces conventions

c’est 2 caractéristiques humaines :

L’Homme est animé par l’égoisme et la générosité limitée.

Egoisme : tendance passionnelle et naturelle à satisfaire son intérêt

particulier

Générosité limitée : le fait de donner seulement à nos proches, famille et

amis, éprouver de la sympathie seulement pr eux = principe de

préférence.

Prcq c’est de son intérêt, il sera assuré, aidé en retour.

C’est

+ naturel.

L’Homme est bien cstué de ces 2 principes naturels : l’égoisme qui mène à

la générosité limitée

3e circonstance :

Rareté des biens ds la nature

- Communauté entre amis : bienveillance totale : pas besoin de

justice

- Qd accessibilité des biens totale : pas de justice.

Ex : air

Il est nécessaire que ces 3 conditions soient réunies pr qu’il y ait de la

justice

Argumentation par l’absurde : stratégie argumentative qui consiste à

démontrer l’absurdité de la thèse inverse

Si les biens étaient en qté illimitée et si l’ho était totalement généreux,

alors il serait absurde de s’accorder sur des règles de justice.

Dc il est

nécessaire que les règles de la justice proviennent nn seulement de

l’égoisme de l’ho, de sa générosité limitée, mais aussi de la rareté des

biens.

Hume retrace l’histoire de la justice, son origine théorique :

1) Les Ho vivent d’abord isolés

2) Amenés....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Texte 1 : « Homme est tu capable d’être juste ? »

- RoussEAu: «Si la loi naturelle n'était écrite que dans la raison humaine, elle serait peu capable de diriger la plupart de nos actions, mais elle est encore gravée dans le coeur de l'homme en caractères ineffaçables...»

- L'homme est-il capable d'accéder a un savoir vrai sur lui-même ?

- L'homme est-il capable de rendre le monde meilleur ?

- Colle Philo Qu’est ce qui légitime l’autorité ?