Analyse linéaire Hélène Dorion, Mes forêts - Explication linéaire n° 14

Publié le 18/06/2025

Extrait du document

«

Objet d’étude : La poésie, du XIXe au XXIe siècle

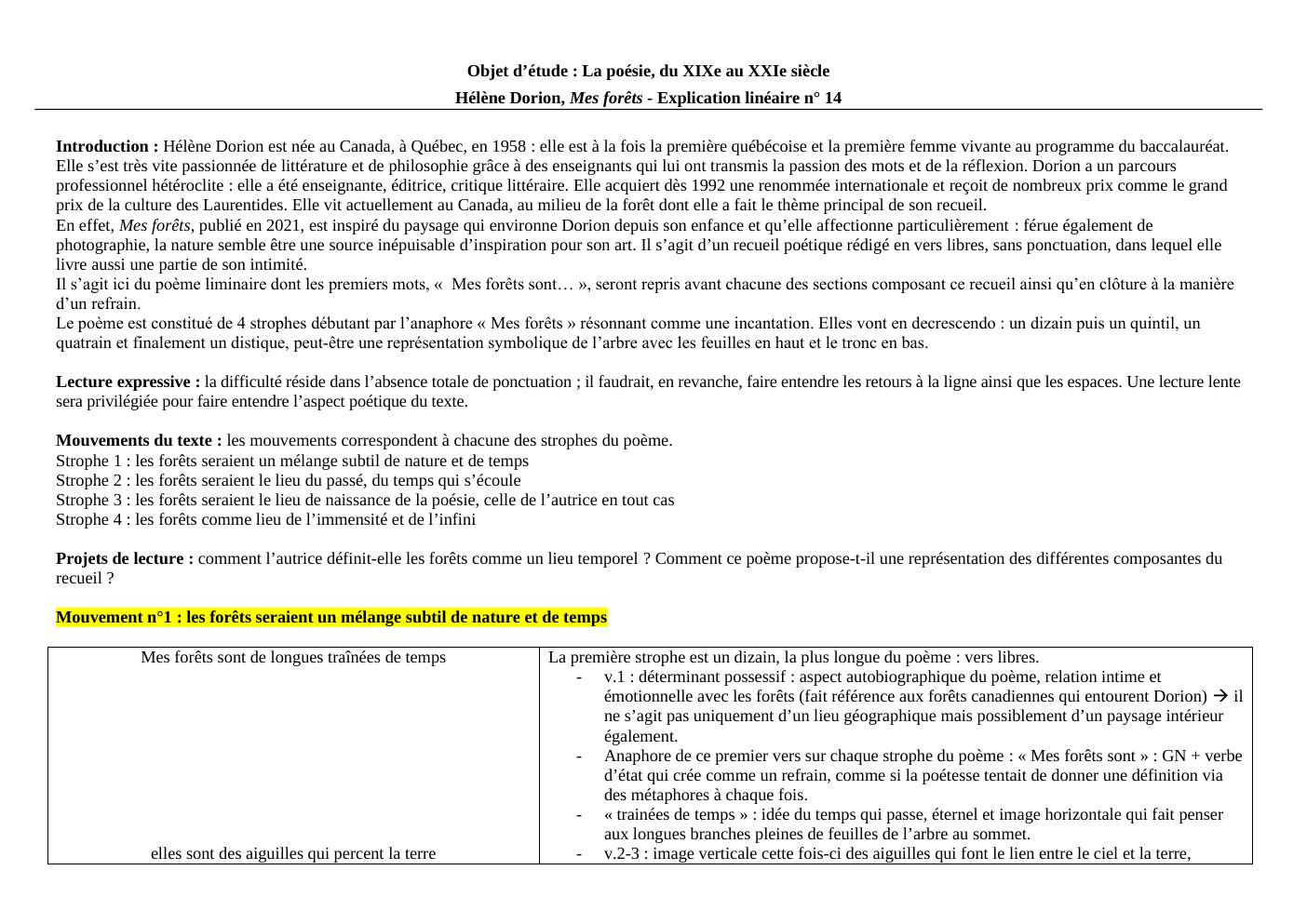

Hélène Dorion, Mes forêts - Explication linéaire n° 14

Introduction : Hélène Dorion est née au Canada, à Québec, en 1958 : elle est à la fois la première québécoise et la première femme vivante au programme du baccalauréat.

Elle s’est très vite passionnée de littérature et de philosophie grâce à des enseignants qui lui ont transmis la passion des mots et de la réflexion.

Dorion a un parcours

professionnel hétéroclite : elle a été enseignante, éditrice, critique littéraire.

Elle acquiert dès 1992 une renommée internationale et reçoit de nombreux prix comme le grand

prix de la culture des Laurentides.

Elle vit actuellement au Canada, au milieu de la forêt dont elle a fait le thème principal de son recueil.

En effet, Mes forêts, publié en 2021, est inspiré du paysage qui environne Dorion depuis son enfance et qu’elle affectionne particulièrement : férue également de

photographie, la nature semble être une source inépuisable d’inspiration pour son art.

Il s’agit d’un recueil poétique rédigé en vers libres, sans ponctuation, dans lequel elle

livre aussi une partie de son intimité.

Il s’agit ici du poème liminaire dont les premiers mots, « Mes forêts sont… », seront repris avant chacune des sections composant ce recueil ainsi qu’en clôture à la manière

d’un refrain.

Le poème est constitué de 4 strophes débutant par l’anaphore « Mes forêts » résonnant comme une incantation.

Elles vont en decrescendo : un dizain puis un quintil, un

quatrain et finalement un distique, peut-être une représentation symbolique de l’arbre avec les feuilles en haut et le tronc en bas.

Lecture expressive : la difficulté réside dans l’absence totale de ponctuation ; il faudrait, en revanche, faire entendre les retours à la ligne ainsi que les espaces.

Une lecture lente

sera privilégiée pour faire entendre l’aspect poétique du texte.

Mouvements du texte : les mouvements correspondent à chacune des strophes du poème.

Strophe 1 : les forêts seraient un mélange subtil de nature et de temps

Strophe 2 : les forêts seraient le lieu du passé, du temps qui s’écoule

Strophe 3 : les forêts seraient le lieu de naissance de la poésie, celle de l’autrice en tout cas

Strophe 4 : les forêts comme lieu de l’immensité et de l’infini

Projets de lecture : comment l’autrice définit-elle les forêts comme un lieu temporel ? Comment ce poème propose-t-il une représentation des différentes composantes du

recueil ?

Mouvement n°1 : les forêts seraient un mélange subtil de nature et de temps

Mes forêts sont de longues traînées de temps

elles sont des aiguilles qui percent la terre

La première strophe est un dizain, la plus longue du poème : vers libres.

- v.1 : déterminant possessif : aspect autobiographique du poème, relation intime et

émotionnelle avec les forêts (fait référence aux forêts canadiennes qui entourent Dorion) il

ne s’agit pas uniquement d’un lieu géographique mais possiblement d’un paysage intérieur

également.

- Anaphore de ce premier vers sur chaque strophe du poème : « Mes forêts sont » : GN + verbe

d’état qui crée comme un refrain, comme si la poétesse tentait de donner une définition via

des métaphores à chaque fois.

- « trainées de temps » : idée du temps qui passe, éternel et image horizontale qui fait penser

aux longues branches pleines de feuilles de l’arbre au sommet.

- v.2-3 : image verticale cette fois-ci des aiguilles qui font le lien entre le ciel et la terre,

déchirent le ciel

-

appuyée par l’alexandrin blanc.

Métaphore des « aiguilles » (+ polysémie du mot) avec le champ lexical de la violence qui se

poursuit aux vers suivants : « percent » (v.2), « déchirent » (v.3).

« qui percent la terre » = prop sub relative : associe la nature à quelque chose de violent, vif

et douloureux ; début de verbes actions qui caractérisent et animent l’univers de des forêts.

Gradation descendante des verbes d’action « percent » « déchirent » (v.3), « tombent » (v.4),

« glissent » (v.6) et « se pose » (v.8) mouvement puis immobilité.

Champ lexical de la nature avec « terre » et plus bas « humus » (v.8)

v.4-5 : Les forêts sont capables de vaincre des éléments célestes : champ lexical du « ciel »,

« étoiles » (v.4) et « orage » (v.5) donc violence de nouveau.

Verticalité qui se poursuit dans ces vers avec « tombent ».

Comparaison au vers 5 : violence de l’orage rappelée encore + le nom « histoire » renvoie au

conte, à l’imaginaire donc mélange réel/imaginaire pour brouiller nos représentations.

Allitérations en [d] et [t], consonnes sonores qui font penser au fracas de l’orage.

elles glissent dans l’heure bleue

-

v.6 : pronom sujet « elles » ambigu (renvoie aux forêts, aux aiguilles ou aux étoiles ?).

Mouvement avec « glissent ».

Métaphore de « l’heure bleue » : fait référence au crépuscule ? A l’aube ?

un rayon vif de souvenirs

-

v.7 : métaphore rayons lumineux du soleil au travers des arbres

Mélange entre un élément concret (« rayon ») et un élément abstrait (« souvenirs »), ce

dernier faisant référence au « temps » du vers 1

Polysémie du mot « vif » : vivant/violent

v.8 : nom « humus » souligne l’union entre tous les éléments, appuyée par le déterminant

indéfini « chaque » qui embrasse tous les êtres vivants + synesthésie sur la strophe avec la

vue (« ciel », « étoiles », « bleue »), le toucher (« se pose », « légère ») et l’odorat

(« humus ») qui participe à cette symbiose générale.

v.9 : douceur et légèreté du vers augmentées par l’espace typographique, peut-être le temps

d’un battement d’aile

v.10 : prop sub relative + contre rejet = association monde animal (oiseau par métonymie) et

âme humaine (métonymie avec le « cœur »)

-

avec des étoiles qui tombent

comme une histoire d’orage

l'humus de chaque vie où se pose

légère

une aile

qui va au cœur

-

-

-

Cette première strophe permet d’allier la nature à l’humain, en montrant que celui-ci y puise ses

origines.

Le temps paraît infini et impalpable dans ces forêts.

L’union de tous les éléments naturels et

célestes....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- Analyse linéaire Cyrano de Bergerac - La scène du balcon

- Analyse linéaire : le dernier feu Les vrilles de la vigne

- Manon Lescaut extrait 1 étude linéaire: Explication linéaire, extrait 1 : « J'avais marqué le temps de mon départ … ses malheurs et les miens. »

- Séquence 3 : Le Malade imaginaire de Molière. Analyse linéaire n°12 scène 10 acte III

- explication linéaire Prologue de "juste la fin du monde"