Mémoire du génocide Namibien

Publié le 11/09/2025

Extrait du document

«

Namibie

Introduction

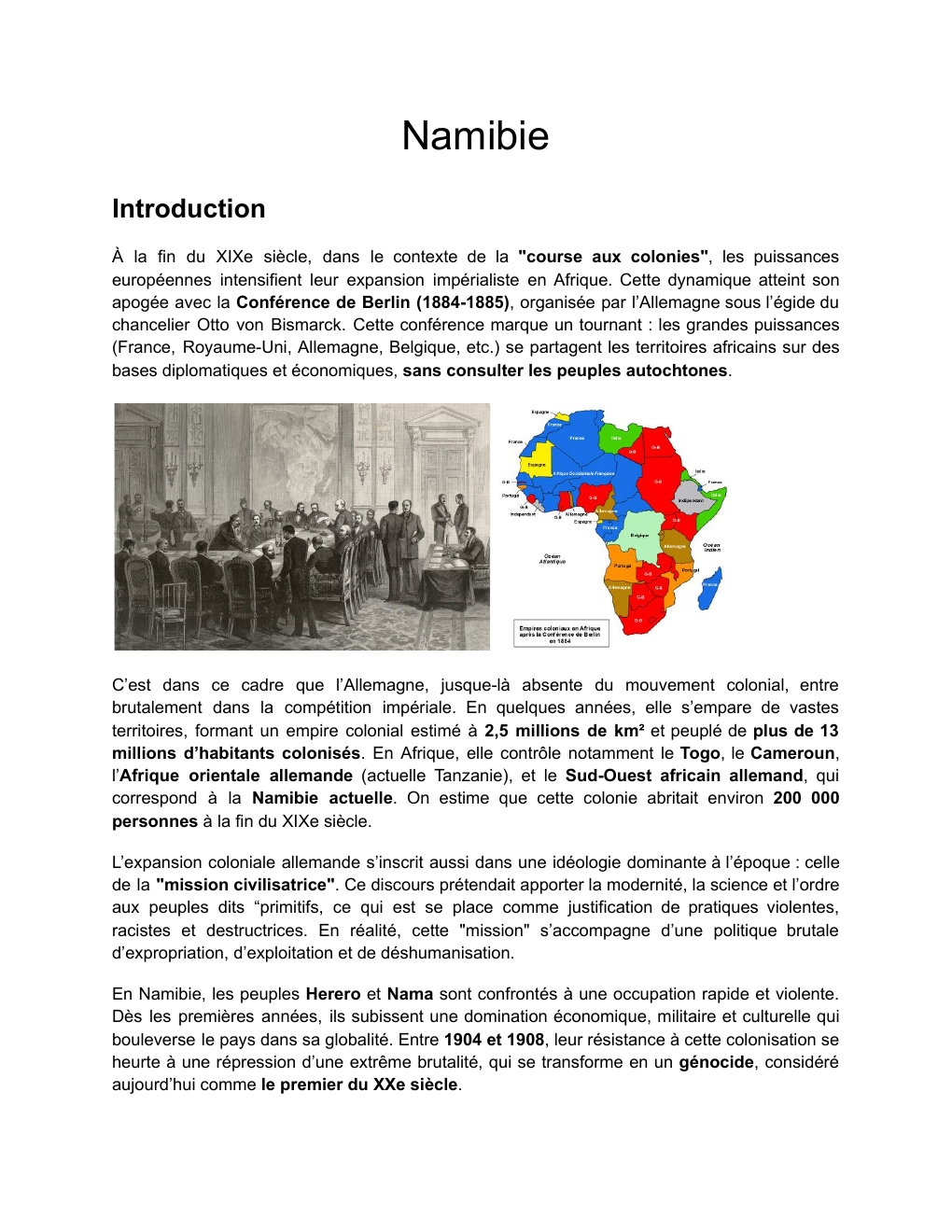

À la fin du XIXe siècle, dans le contexte de la "course aux colonies", les puissances

européennes intensifient leur expansion impérialiste en Afrique.

Cette dynamique atteint son

apogée avec la Conférence de Berlin (1884-1885), organisée par l’Allemagne sous l’égide du

chancelier Otto von Bismarck.

Cette conférence marque un tournant : les grandes puissances

(France, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, etc.) se partagent les territoires africains sur des

bases diplomatiques et économiques, sans consulter les peuples autochtones.

C’est dans ce cadre que l’Allemagne, jusque-là absente du mouvement colonial, entre

brutalement dans la compétition impériale.

En quelques années, elle s’empare de vastes

territoires, formant un empire colonial estimé à 2,5 millions de km² et peuplé de plus de 13

millions d’habitants colonisés.

En Afrique, elle contrôle notamment le Togo, le Cameroun,

l’Afrique orientale allemande (actuelle Tanzanie), et le Sud-Ouest africain allemand, qui

correspond à la Namibie actuelle.

On estime que cette colonie abritait environ 200 000

personnes à la fin du XIXe siècle.

L’expansion coloniale allemande s’inscrit aussi dans une idéologie dominante à l’époque : celle

de la "mission civilisatrice".

Ce discours prétendait apporter la modernité, la science et l’ordre

aux peuples dits “primitifs, ce qui est se place comme justification de pratiques violentes,

racistes et destructrices.

En réalité, cette "mission" s’accompagne d’une politique brutale

d’expropriation, d’exploitation et de déshumanisation.

En Namibie, les peuples Herero et Nama sont confrontés à une occupation rapide et violente.

Dès les premières années, ils subissent une domination économique, militaire et culturelle qui

bouleverse le pays dans sa globalité.

Entre 1904 et 1908, leur résistance à cette colonisation se

heurte à une répression d’une extrême brutalité, qui se transforme en un génocide, considéré

aujourd’hui comme le premier du XXe siècle.

Mais comment l’Allemagne coloniale a-t-elle mis en œuvre une politique d’extermination et de

déshumanisation à grande échelle tout en justifiant ses actions ? Et surtout, quel a été le sort

des victimes et de leur mémoire à travers le XXe siècle jusqu’à aujourd’hui ?

Nous analyserons d’abord les causes de la révolte des Herero et Nama et les formes de leur

résistance, avant d’étudier la réponse allemande, marquée par des massacres, des camps de

concentration et la collecte raciste de restes humains.

Enfin, nous verrons comment cette

mémoire traumatique a été progressivement reconnue, discutée et remise en question jusqu’à

aujourd’hui, à travers les restitutions, les débats diplomatiques et les demandes de réparation.

I.

Le génocide des Herero et des Nama (1904-1908) : une

politique de répression systématique

A.

Origines du soulèvement et de la répression

La colonisation allemande en Namibie débute par l'acquisition de territoires par des hommes

d'affaires allemands, comme Adolf Lüderitz, qui cède ses possessions à l'Empire.

En 1884,

le Sud-Ouest africain allemand devient officiellement une colonie allemande.

Les terres

ancestrales des Herero et des Nama sont massivement confisquées pour être redistribuées

aux colons allemands, l’économie et les modes de vie traditionnels sont alors

profondément bouleversés.

Le travail forcé devient courant, les structures sociales sont

détruites, et un racisme institutionnalisé relègue les populations indigènes à un statut

d’infériorité social et judiciaire.

La dégradation des conditions de vie, la marginalisation sociale et les violences

systémiques nourrissent un sentiment croissant d’injustice et de colère chez les Herero.

En

janvier 1904, ce climat débouche sur un soulèvement dirigé par le chef Samuel Maharero.

Les insurgés attaquent les infrastructures coloniales et des fermes allemandes, provoquant

la mort de 123 colons.

Cette insurrection, bien que ciblée, provoque une répression immédiate

de la part de l’administration impériale.

En 1905, les Nama, menés par Hendrik Witbooi, rejoignent la rébellion.

Leur entrée en guerre

élargit le conflit et intensifie la peur des autorités coloniales, qui craignent une perte de

contrôle sur toute la région.

L’armée allemande choisit alors une réponse radicale : la

répression ne visera plus simplement à mater la révolte, mais à anéantir les peuples rebelles.

C’est donc ce double soulèvement qui marque le basculement d’un conflit colonial vers une

politique génocidaire.

B.

Une politique d’extermination assumée

Face à la résistance organisée des Herero, l’Empire allemand opte pour une stratégie de terreur

absolue.

Le général Lothar von Trotha, nommé commandant des troupes coloniales, applique

une doctrine d’extermination qu’il assume publiquement.

En octobre 1904, il signe le

Vernichtungsbefehl (ordre d’extermination), “mettre le texte dans la diapo” un texte dans

lequel il ordonne que tout Herero trouvé sur le territoire — homme, femme ou enfant — soit tué

sans

distinction.

La tactique allemande consiste à encercler les Herero et à les refouler vers le désert de

Omaheke, situé à l’est du pays, où l’armée bloque l’accès aux points d’eau.

Condamnés à errer

dans une région aride sans nourriture ni eau, des milliers de personnes périssent de soif, de

faim ou d’épuisement.

Ceux qui tentent de revenir sont exécutés.

Cette politique vise donc

l’élimination totale du peuple herero : on estime que 80 % de la population herero a disparu

en moins de quatre ans.

En 1905, la même stratégie est appliquée aux Nama, eux aussi révoltés contre la domination

allemande.

Massacres, déportations, famine forcée : rien n’est épargné.

Le général von

Trotha justifie sa politique en affirmant qu’il est impossible de faire coexister colons allemands et

populations africaines résistantes.

Ce génocide planifié, perpétré dans le silence de l’époque,

annonce les logiques de destruction de masse qui réapparaîtront tragiquement au XXe siècle.

C.

Les camps de concentration

À partir de 1905, les rares survivants des massacres et de la déportation dans le désert sont

internés dans des camps de concentration.

Parmi les plus tristement célèbres figure Shark

Island, situé près de la ville de Lüderitz.

Les conditions de détention y sont inhumaines : travail

forcé, malnutrition, maladies, expériences médicales et violences constantes sont le lot

quotidien des détenus au point où, à la fin de 1906, on y recense 7 à 8 décès par jour.

Personne n’est épargné.

Les prisonniers sont forcés de travailler dans des conditions extrêmes,

notamment à la construction de voies ferrées ou d’infrastructures militaires.

Faiblement nourris,

souvent battus, privés de soins, ils meurent en masse.

À Shark Island, la mortalité dépasse

parfois les 80 %.

Ces camps deviennent également des lieux d’expérimentation

raciale.

Le docteur Eugen Fischer, futur inspirateur des théories

raciales nazies, utilise les corps des prisonniers pour ses

recherches.

Des crânes sont prélevés sur les morts, parfois

même préparés par d'autres prisonniers, avant d’être envoyés

en Allemagne, où ils serviront à étayer des doctrines

pseudo-scientifiques sur l’infériorité raciale des peuples

africains.

En réduisant les Herero et Nama à l’état de matière biologique,

le régime colonial allemand institutionnalise la déshumanisation,

ce qui anticipe les méthodes bureaucratiques et industrielles

d’extermination du XXe siècle.

D.

Une colonie modèle qui se précipite à sa chute

Tandis que les Herero et les Nama sont incarcérés dans les camps de concentration, leurs

terres sont confisquées : le gouvernement allemand s’est approprié près de 46 millions

d’hectares.

En 1913, la colonie compte près de 15 000 individus, dont de nombreux anciens soldats.

Elle

peut se prévaloir de posséder son propre champ de course et une salle de cinéma ainsi qu’un

réseau ferré étendu construit par le travail forcé.

Alors que l’économie locale prend de l’essor,

surtout après la découverte de mines de diamants, l’État fait face à la pénurie de main-d’œuvre

en resserrant son système de contrôle racial.

À partir de 1907, tous les Africains de plus de sept ans doivent porter des passes numérotées

qui leur attribuent une région spécifique de travail, tandis que les Herero sont répartis de force

comme ouvriers parmi les colons.

Toutefois, le territoire étant trop étendu pour permettre le strict

contrôle, les travailleurs africains sont battus régulièrement et souvent renvoyés.

La prospérité précaire de la colonie est de courte durée : en février 1915, au cours de la

Première Guerre mondiale, les forces sud-africaines envahissent le territoire.

Le 21 octobre

1915, le Sud-Ouest africain allemand passe sous mandat britannique.

Afin de s’assurer de la confiscation définitive de l’ancienne colonie allemande, le Cabinet de

guerre impérial britannique décide de rassembler et de publier les preuves des atrocités

commises par les Allemands dans le Sud-Ouest africain.

À partir de septembre 1917, le major Thomas O’Reilly réalise une compilation comportant des

traductions de documents allemands, des déclarations assermentées de témoins (africains) et

de survivants, accompagnées de photographies.

Cette compilation est publiée dans un Blue

Book, c’est-à-dire un rapport du gouvernement britannique.

II.

Les crânes des victimes : de la profanation à

l’instrumentalisation pseudo-scientifique

A.

Qui ? Pourquoi ?

Au coeur de la politique d’extermination menée par l’Allemagne coloniale en Namibie, se trouve

le prélèvement de crânes humains sur les corps des Herero et des Nama, qu’ils soient civils ou

résistants.

Ces restes étaient généralement prélevés peu après la mort, dans les camps de

concentration ou sur les lieux d'exécution.

Les responsables du camp forçaient les prisonniers à

faire bouillir les têtes d'autres prisonniers morts, puis de retirer leur chair à l'aide de morceaux

de verre afin d'envoyer les crânes en Allemagne pour satisfaire "la soif de connaissance" des

"scientifiques" de Berlin.

L’objectif affiché était de servir une pseudo-science raciale très en....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- histoire et mémoire dissertation

- SECONDE GUERRE MONDIALE : le génocide des juifs (1939-1945)

- LA MÉMOIRE (résumé)

- HGGSP: Étude Critique de Documents - l’histoire et les mémoires du génocide

- BERGSON : toute conscience est mémoire