dossier de film ROND-POINT DE L’ASIE et autres nouvelles du Delta Un long métrage documentaire de Hélène Robert & Jeremy Perrin

Publié le 14/07/2025

Extrait du document

«

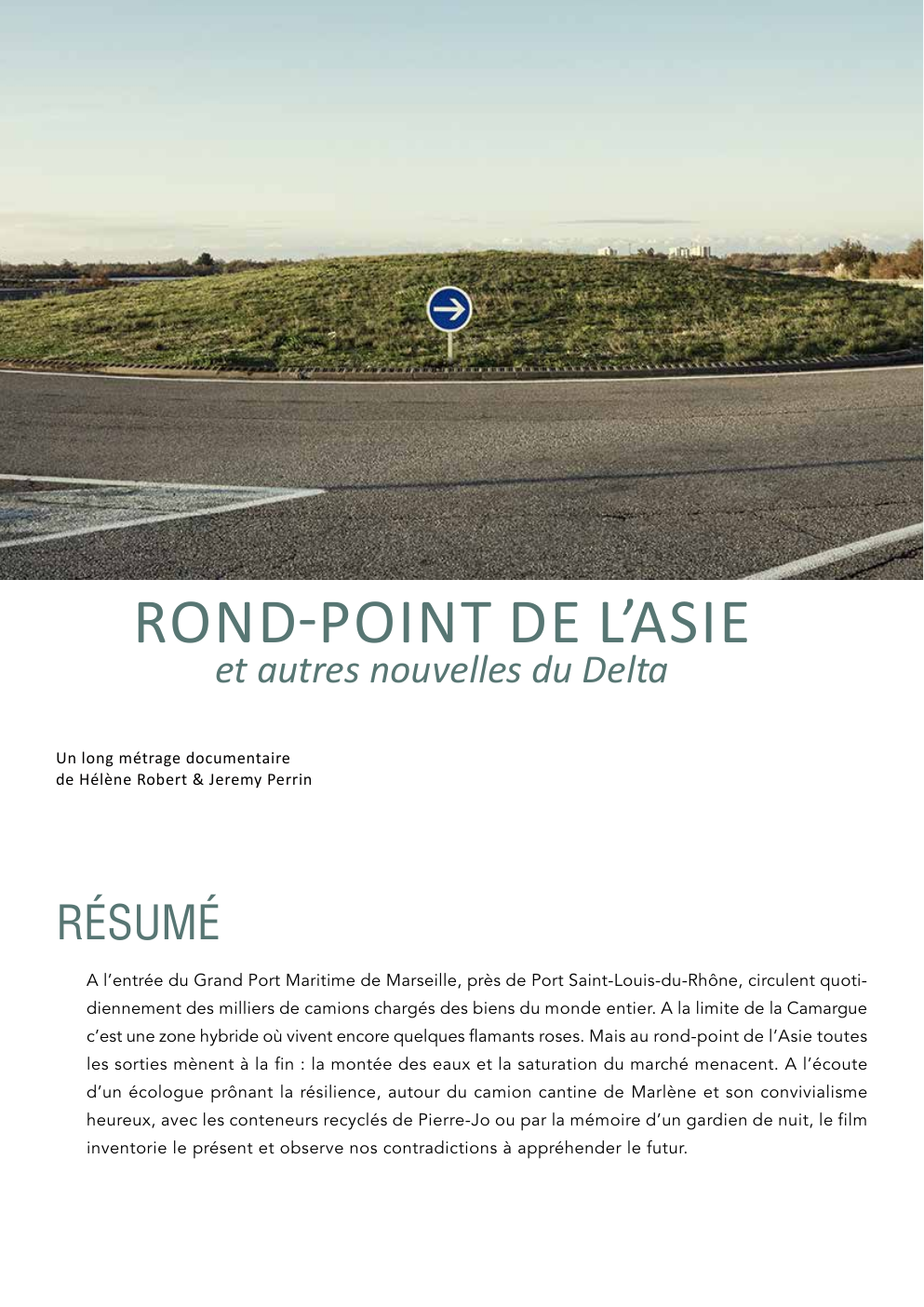

ROND-POINT DE L’ASIE

et autres nouvelles du Delta

Un long métrage documentaire

de Hélène Robert & Jeremy Perrin

RÉSUMÉ

A l’entrée du Grand Port Maritime de Marseille, près de Port Saint-Louis-du-Rhône, circulent quotidiennement des milliers de camions chargés des biens du monde entier.

A la limite de la Camargue

c’est une zone hybride où vivent encore quelques flamants roses.

Mais au rond-point de l’Asie toutes

les sorties mènent à la fin : la montée des eaux et la saturation du marché menacent.

A l’écoute

d’un écologue prônant la résilience, autour du camion cantine de Marlène et son convivialisme

heureux, avec les conteneurs recyclés de Pierre-Jo ou par la mémoire d’un gardien de nuit, le film

inventorie le présent et observe nos contradictions à appréhender le futur.

SYNOPSIS

Sous un soleil de plomb, une route goudronnée, la mer d’un côté, le sansouïre de l’autre.

Posté au centre

du rond-point de l’Asie, Matthieu observe à la jumelle le trafic incessant des camions qui lui tourne autour.

Cet homme massif transpire sous la chaleur écrasante de la Camargue en juillet.

Entre la sortie de

Port Saint-Louis-du-Rhône et l’entrée du Terminal conteneurs Sud du Grand Port Maritime de Marseille, il

détaille tout ce qui s’offre à ses yeux, énumère les données accrochées à ce territoire en sursis.

Longeant

les avenues de conteneurs empilés, cathédrales de métal, les routes bordées de gigantesques entrepôts

de logistique flambants neuf et l’étang du Gloria où nichent quelques flamants roses, Matthieu répertorie

le vivant.

Il arpente le delta, gratte sa terre, en sonde la substance et cherche dans les sédiments.

Au cœur de ce Far West, le camion-cantine de Marlène est une oasis.

En quelques mois, cette ancienne

chauffeur routier et son lieu de vie sont devenus incontournables.

Ses plats du jour délicieux et de saison,

son tempérament, sa bonne humeur ont apporté de la convivialité et du lien social dans cette zone qui en

manquait cruellement.

Avec elle, le vivre ensemble est encore possible, la sobriété et le désir d’être vivant

suffisent peut-être à transcender les difficultés de vivre sur un territoire sacrifié.

Avec elle, l’espoir persiste en

dépit des nouvelles extérieures peu rassurantes, de l’impact direct de ce monde globalisé sur nos vies.

En

dévorant sa gardiane de taureau, Matthieu observe les signes de cette cohabitation heureuse, attablé près

de Cyril un docker qui vient manger ici dès qu’il le peut.

Pierre-Jo, le voisin qui répare des conteneurs, vient

chercher sa salade végétarienne.

Dans leur citadelle de conteneurs patinés par le temps et les voyages en mer, Pierre-Jo et Nico Carvajol,

œuvrent depuis trente ans à redonner vie à ces boîtes métalliques usagées.

Tous les jours, ils les déplacent

au chariot élévateur, les stockent et les réparent à terre.

Dans la chaîne mondiale, ils vivent des miettes d’un

système capitaliste dont la surpuissance insolente n’a d’égale que la répétition de ses crises dont ils sont aux

premières loges.

Après s’être nourris avec opportunisme de la logistique internationale, les frères Carvajol

sont aujourd’hui lassés et épuisés par un fonctionnement qui les dépassent désormais.

Dans ce monde entre deux, dans lequel le béton se lie à la tourbe, où la Cressa cretica peut naître sur une

tôle ondulée, Matthieu fait l’état des lieux des contradictions qui habitent cette zone.

Il s’enquiert également

des humains, cherchant les paradoxes intimes de certains à travailler et vivre dans un paysage bipolaire.

Mais Il cherche surtout les traces, les signes avant-coureurs et parfois difficilement lisibles d’une catastrophe

plus grande.

Car dans quelques dizaines d’années toutes ces infrastructures portuaires et logistiques seront

submergées par les eaux.

Un effondrement sourd, invisible et pourtant imminent.

Dans son quadrat, il note,

il inventorie pour préserver aujourd’hui ce qui appartiendra bientôt au passé.

Matthieu fouille cette terre

dont l’histoire raconte avant tout la nôtre.

Des interstices du temps surgissent d’autres images du passé, en pellicule, surannées.

Avec curiosité puis sidération nous découvrons la construction de ce chantier titanesque du complexe portuaire.

Cette terre camarguaise

a été arrachée, fabriquée par l’idéologie capitaliste des années 70.

Remontant un peu plus dans le temps c’est

un mirage du futur que nous apercevons, celui d’une terre vierge habitée de nouveau par l’eau.

La nuit pose lentement son ombre, la zone se vide petit à petit de ses travailleurs journaliers.

Depuis 30 ans,

Pépou 80 ans, est l’unique habitant de la zone.

Il vit dans l’entrepôt d’une société de transport.

Pendant

ses rondes de nuit où il surveille la zone, ce personnage errant, spectral, dans le sillage d’une société qui

n’existe plus, devient maître d’un territoire où la nature impérieuse a repris ses droits.

C’est le caché qui se

réveille, les animaux qui reprennent possession du territoire.

Nous sommes dans les ruines du futur.

Dans un espace physique et symbolique nous cherchons les traces d’un monde en sursis.

Nous en détaillons les fissures, les interstices, le hors champs.

De cet œil froid, de ce rond point de l’Asie, nous tournons

autour de nos imaginaires comme autant de possibles qui s’offrent à nous.

C’est un changement d’état, une

transformation du vivant qui s’opère et nous questionne sur notre capacité à regarder avec lucidité le futur.

1

NOTE D’INTENTION

Capter un monde en sursis

Notre travail documentaire s’intéresse aux formes de vie dans des lieux abandonnés ou dénaturés par

l’homme.

Dans A Praga-La plaie notre premier long-métrage documentaire, les récits autour de la présence des goélands à Porto nous ont amenés à sillonner la ville pour s’interroger sur la manière dont ces

oiseaux avaient fini par prendre la place de ses habitants qui l’avaient progressivement abandonnée.

Avec Brise-lames, les histoires de fantômes et de possessions liées au tsunami de 2011 au Japon, résonnaient avec la construction d’un gigantesque mur le long de la côte et questionnaient les croyances

matérielles et immatérielles de tout un peuple mais aussi les nôtres.

Ville dévitalisée ou littoral dévasté,

nous collectons des histoires, convoquons les mythologies, pour interroger notre possible cohabitation

dans des échelles qui dépassent celles des humains, que ce soit le temps animal, les fantômes, ou celui des grands processus terrestres.

Entre mythe et réalité, entre terre et mer, les territoires que nous

filmons témoignent d’une résistante humaine face à un mouvement inéluctable sur lequel elle n’a pas

prise.

Le Rhône et son delta

Nous habitons Lyon, côté Rhône.

Nous le traversons tous les jours, profitant de ses berges pour se

promener ou parfois de ses lônes, ses bras, et de ses plans d’eau pour se baigner.

Nous sommes rhodaniens, partageons cette culture du fleuve.

Ce cours d’eau majestueux, très maîtrisé, attise notre imaginaire depuis longtemps : est-il encore sauvage par endroits ?

Aussi nous sommes remonté à sa source en Suisse à 1 750 m d’altitude, où de grands draps blancs

dérisoires recouvrent désormais le glacier pour ralentir la fonte des glaces.

Puis nous avions suivi son

cours étranglé par les barrages et les digues, pour aller voir tout au bout, jusqu’à son delta au cœur de

la Camargue.

Dans la bouche du Rhône, nous découvrons le port commercial de Port Saint-Louis-duRhône, désormais appelé Grand Port Maritime de Marseille.

Un monde en soi, de conteneurs entassés,

de hangars géants qui remplissent un paysage démesuré et bipolaire, naturel et industriel, aquatique

et terrestre.

Dans cet univers de Far West camarguais entre béton et marais, quelque chose nous saisit.

Nous décidons d’y rester pour comprendre les paradoxes fascinants qu’offre ce territoire à la fois hyper-domestiqué et surexposé à une catastrophe qui ne se montre pas encore dans le visible immédiat.

Car là où

aujourd’hui défile un balai de poids lourds qui semblerait immuable, dans moins de 100 ans, il n’y aura

plus que la mer, nous le savons désormais.

Le grand delta est en sursis.

Sur ces quelques milliers de mètres carrés, au seuil de la citadelle impénétrable qu’est devenu le Grand

Port, commence notre histoire de déluge et de disparition.

Quand un food truck nous apparaît comme un mirage

Mais reprenons depuis le début, pas du fleuve, mais du film.

Il est plus de 13h, nous traversons la plaine

de la Crau et ses immenses installations agricoles qui précèdent une zone industrielle.

Nous avons faim.

Nous sommes affamés même.

Passés les différents ronds-points qui desservent Fos, Port-de-Bouc et

les plateformes logistiques, rien pour faire une pause à l’horizon.

Nous recherchons un relais routier, par

habitude, par plaisir.

Ce sont des endroits où l’on peut facilement se mêler aux discussions, et où l’on

peut en apprendre long sur un territoire et ses habitants.

Nous cherchons, mais ne voyons rien venir.

Nous roulons jusqu’à l’entrée du port marchand, le long de ces routes aux noms exotiques de Tokyo ou

2

Shanghai.

Garée en warning au bord de la chaussée pour lire la carte IGN, la voiture bouge sacrément

au passage des camions.

Un flot incessant de poids-lourds presque tous chargés de conteneurs ou de

voitures neuves.

Ouvrir la portière, regarder l’horizon vers les marais, remarquer un oiseau puis un autre,

fixer le sol.

Des bouteilles en plastique remplies de pisse gisent sur les plantes grasses et la ciste en

fleurs.....

»

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles

- L'histoire est écrite par les vainqueurs. Robert Brasillach

- Les choses ne passent point pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles paraissent être. Garciàn

- Matrix analyse du film

- Ecrire ou réaliser un film est-ce toujours parler de soi ?

- au bonheur des dames film questions